知過去 明現在 籌未來

--從《香港史新編》增訂版面世說開來

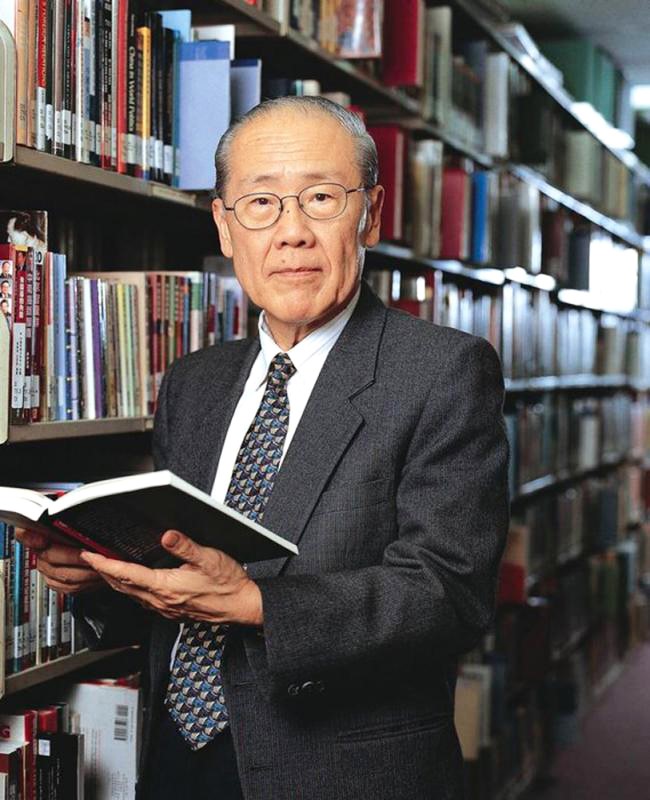

圖:《香港史新編》主編王賡武

用這個概念來解釋香港這座城市開埠百多年來的風雲流轉,或許再恰當不過。在德勒茲建構的語境中,所謂的“二元對立”一次次地被多元的、紛紜的現象消解,而流變的狀態,既然是豐富且無止盡的,必然地包含眾多群體的合力推進。

不同社群力量之間的合作也好,衝撞也罷,正是《香港史新編》一眾作者傾注頗多心力的方向。此番三聯書店(香港)時隔二十年出版《香港史新編》(增訂版),除去在部分章節中為順應時事而增補與更新內容之外,整部著作的結構和邏輯推演並無太大改動。該書分作上、下兩冊,上冊偏重硬件,涉及法制、政制以及貿易金融體系的建立等,下冊偏重軟體,包括報刊、電影和戲劇等大眾文化的發展、宗教及社會風俗的養成,等等。

上、下兩冊,洋洋數十萬言,分作二十四章,每章以中心/主題式呈現,文章內容則以時間流轉順序講述。儘管每一章節的作者不同,但這些鑽研香港問題的學者在鋪排文章的過程中,大致遵照同一個方向:強調香港社會中,不同群體對於形成此城特徵及氣質所做出的不同面向、不同程度的努力。寫作者大多無意褒貶(即便有,也相對隱晦),而是以直陳事實的方式,將不同信仰、思維方式乃至意識形態之下眾人的行為舉止,放在這個華洋雜處的語境中探討。

立場中立講述持平

如是寫作手法,無意強調紛爭,也不想挑起關乎政治議題的辯論,而是更傾向於將香港這座城市當做外來及本地思想碰撞與交匯的自由地方,而非不同政治理念的競技與角力場。本書修訂版面世,正逢香港回歸二十周年紀念,不可避免地使人聯想到這可能會是一部“獻禮”或“慶典”的應景之作,而作者與編者的志向顯然不在於此。

粗略翻看書中文章,我們不難發覺作者在行文時的立場,他們希望始終保持盡可能的客觀與中立。譬如香港中文大學新聞與傳播學院教授李少南在《香港中西報業》一文中,從一八五三年本地首份中文月刊《遐邇貫珍》開始講起,一直講到一九九七年香港回歸前後商業報刊大量出現、激烈競爭的景況。作者在描述本地傳媒業競爭與傳媒生態養成時,對不同立場、聲音的報刊持平講述。他並不試圖對報章各自的政治立場作出評判及論斷,而是着眼於不同立場、不同派別的報刊如何“合力”促成香港傳媒行業的發展。

這讓我記起前不久與香港出版界一位前輩的對話。他提到上世紀八十年代的香港,在一間茶樓中相鄰座位的客人翻看的可能是政治立場差異極其明顯的報章,但是,兩個持有不同立場的人同處一室,彼此之間相安無事不曾口角,這足以見出彼時的香港,不同意見與聲音總是盡可能地被尊重並包容。

以人為本直陳歷史

當年尋常的、理所應當的情境,在今時今日的同一座城市中,竟然成為相當奢侈的事情,不禁引人反省並追問。如今的香港社會,紛爭不可謂不多,平實且公正的作文風格漸漸變得少有,人們也無暇或無福享受暫時拋開政治立場而理性討論的情境。從這個角度看,本書的再版可謂一個反撥,或是一個警醒,提醒你我理性的價值與彼此尊重的意涵。

中國近代知名 史學家呂思勉曾在《中國通史》一書的序言中,提到史家編寫歷史教科書的時候,不宜“羼入議論”,這或也解釋了史家在面對歷史素材時,所應有的敬畏姿態與距離感。對於呂思勉這樣老一輩的學者,修史不為激勵所謂的愛國心,而在直陳,在忠實。《香港史新編》中的部分作者,尤其是論及香港電影、文學及音樂教育的發展時,偶爾穿插議論與評點,或為某一時間的發生或某種狀態的出現尋找因由,或就一段歷史的發展概括小結並作出關於未來的展望。文章讀來不像史學篇目,倒有些議論或時評文章之感。

當然,隨着時代發展,修史者的職業訓練也不斷因之變動,“夾敘夾議”的手法亦愈來愈頻繁地出現在如今的史學書寫中。至於“敘”與“議”如何各司其職又如何分工,則是著史者所不得不面對的問題。歸根結底,歷史由個體書寫,寫的也是關乎個體的事情,總免不了涉及情緒與情感的投射。誠如錢穆在《國史大綱》序言中所講:“所謂對其本國以往歷史略有所知者,尤必附隨一種對其本國以往歷史之溫情與敬意。”對於這種溫情和敬意的姿態,我本人多少抱持審慎的態度。畢竟,史家崇尚中正,過分的溫和與尊敬,恐怕難與公正及客觀契合,因而,那些帶有個人情感及情緒色彩的評議與指點,在修史時最好能免則免。

歷史研究也好,歷史寫作也罷,始終是“以人為本”的,書寫的是個體,面向的也是個體。故而,在閱讀《香港史新編》中,我作為一名非史學背景的普通讀者,更關心的不是五十年甚至一百年前的經濟數字,而是眾多像你我一樣在時代長河中起落浮沉的個體。當然,本書限於篇幅,自然無法過於詳盡地描摹任何一個體的經歷,但其中夾雜的、一閃即過的片段,足以引來讀者乃至修史者的興趣。可以說,《香港史新編》一書為我們搭建了一個框架,在這個框架下,每一塊磚石的紋理、每一條屋脊的黏合,仍舊需要學者及業界資深人士付出眾多心力,以達到圓滿敘事的效用。

貼地書寫筆法輕鬆

三聯書店(香港)日前為這上、下兩冊書目舉辦了新書發布會及研討會,邀請內地、香港、澳門三地學者一同商討香港史寫作在當下的可能性。的確,香港不論從人口抑或城市面積來說,都較難成為史家特別關注的題目,但這座城市自開埠以來在地理位置上的特色及政經環境中的變遷,足以成為其他相似地區發展的參照。從這個角度講,香港史寫作在當下有其實在的價值,而這種價值無法假借他人之口講出,必得要對於這座城市的成長與發展有切實感受及長久關注的人寫作才好。

我翻閱作者目錄,發覺大部分參與寫作的學者與專業人士都有或長或短的、在香港學習、工作並生活的經驗,這對於他們了解這座城市的性格特質,着實助益不少,也為這本書的寫作與閱讀免去一些不必要的隔膜之感。此前英國學者Frank Welsh窮二十年之力,寫下一部《香港史》,被稱為“西方最權威、最詳盡的香港通史”。即便作者旅居香港多年,但敘述時採用的仍是英國人的視角,對於香港城市的描摹,無法免去“他者”之心態。而由香港本地學者撰述的香港歷史,與之相比,更是扎實落在香港語境中的、貼地的書寫。而本書寫作筆法輕鬆,沒有大篇幅引註,讀來自由便宜,不必成為圖書館中少人問津的大部頭著作,而可走入尋常百姓家中。

本書主編王賡武在全書序言中提及“香港人”的身份,其論點頗引人信服。他認為“香港人”與“香港意識”的真正出現是在一九七○年代前後。“外來移民安頓下來,土著居民向外開放”,在一種不斷溝通、不斷互動——或者借用德勒茲的話說“不斷流變”的環境中,一種與中國傳統價值觀相似卻又不相同的香港意識出現了。

在這種意識的影響下,不同宗族、膚色及文化背景之間,其實存在眾多溝通的潛能,如同人們曾在一九八○年代茶樓中所經歷的那樣。而在當下,如何恢復並保有過往融合之場景,的確值得人們思索,而思索的由頭,或許可以從這本書中找到些許。

(來源:大公網)